연구팀 “에너지·촉매 기술 혁신 기대”

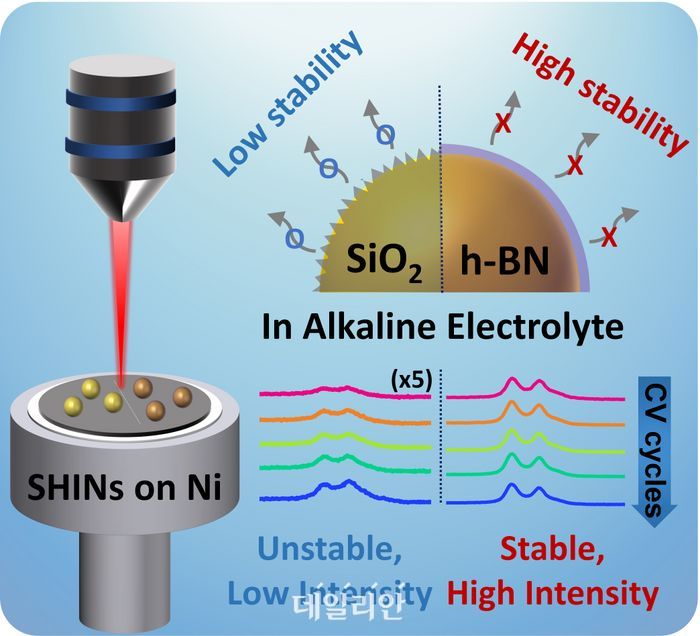

그림_알칼리 전해질에서도 뛰어난 안정성과 향상된 라만 신호 강도. ⓒ광주과학기술원

그림_알칼리 전해질에서도 뛰어난 안정성과 향상된 라만 신호 강도. ⓒ광주과학기술원

광주과학기술원(GIST)은 임현섭 화학과 교수 연구팀이 새로운 나노구조체인 ‘Au@h-BN’을 합성하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

기존의 실리카 기반 코어-쉘(core-shell) 나노구조체는 강한 알칼리 환경에서 쉽게 변형되거나 손상되는 단점이 있었다.

이에 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 세계 최초로 금(Au) 나노 입자에 h-질화붕소 쉘을 코팅하는 기술을 고안했다.

이 새로운 나노구조체는 강한 라만 신호를 생성할 뿐만 아니라, 장기간 사용 시에도 높은 안정성을 유지하는 것으로 확인됐다.

니켈(Ni)과 구리(Cu) 전극에서의 산화 반응을 실시간으로 분석한 결과, 기존의 실리카 쉘을 적용한 구조체에 비해 라만 신호의 강도와 지속성이 우수했다.

전기화학 반응은 배터리, 연료전지, 수소 생산, 이산화탄소 변환 등 다양한 친환경·지속가능 에너지 기술의 핵심 과정이다. 그러나 이러한 반응이 일어나는 전극 표면을 실시간으로 분석하는 것은 여전히 기술적으로 큰 도전 과제로 남아 있다.

전극과 전해질 사이의 계면에서 일어나는 전기화학적 변화는 nm 수준에서 발생하기 때문에 이를 정확히 관측하려면 매우 높은 민감도를 갖춘 분광 기술이 필수적이다.

라만 분광법은 전기화학 반응 메커니즘을 분석하는 데 유용한 도구로 널리 활용되고 있다. 그러나 라만 산란(Raman scattering) 신호가 약해 신뢰할 수 있는 데이터를 확보하는 데 한계가 있었다.

이 문제를 해결하기 위해 국소 표면 플라즈몬 나노입자를 활용해 라만 신호를 증폭하는 기술이 개발됐다. 그러나 금(Au)이나 은(Ag)과 같은 기존의 나노입자는 촉매 반응에 관여할 수 있으며, 이는 실험 결과에 영향을 미칠 우려가 있다.

이를 방지하기 위해 나노입자 표면을 부도체 물질로 코팅해 내부 금속이 외부와 접촉하지 않도록 일종의 ‘포장지’처럼 감싸는 기술이 도입됐다. 하지만 지금까지 사용된 실리카나 알루미나와 같은 세라믹 코팅 소재는 강한 알칼리 환경에서 쉽게 변형되거나 손상돼, 장기적인 전기화학 연구에는 적합하지 않았다.

연구팀은 화학적으로 매우 안정적이며 전기 절연 특성을 지닌 2차원 소재 h-질화붕소를 새로운 쉘 재료로 활용해, 전기화학 반응 연구에서 라만 분광 기술의 적용 범위를 넓히는 데 성공했다.

‘화이트 그래핀’으로 불리는 h-질화붕소는 그래핀과 유사한 구조를 가지고 있지만 전도성이 없는 절연체다. 특히 강한 알칼리 환경에서도 실리카 등 기존 세라믹 물질보다 훨씬 더 안정적이어서 장기간에 걸친 전기화학 반응 모니터링에 보다 효과적인 소재로 평가된다.

기존 세라믹 쉘을 적용한 나노입자는 강한 알칼리 용액에서 수십 시간 이내에 손상되는 반면, h-질화붕소 쉘은 120시간 이상의 강한 알칼리 환경에서도 구조적 변형 없이 안정성을 유지하는 것으로 확인됐다.

이를 통해 장시간에 걸친 실시간 라만 분석이 요구되는 전기화학 반응 연구에 매우 효과적으로 활용될 수 있음이 입증됐다.

연구팀은 이 기술을 바탕으로, 산소 발생 반응(OER)과 이산화탄소 환원 반응(CO2RR) 등 주요 전기화학 반응을 보다 정밀하게 분석할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

임현섭 교수는 “이번 연구는 기존 라만 기술이 강알칼리 환경에서 장기간 적용되기 어려웠던 한계를 극복한 성과로, 전기화학 반응 연구의 새로운 패러다임을 제시할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이어 “이 기술은 수소 경제와 차세대 에너지 저장 기술의 발전에 기여할 수 있는 핵심적 기반이 될 것이며, 수전해 시스템, 연료전지, 금속-공기 배터리, 이산화탄소 전환 촉매 등 다양한 분야에 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.