'고위급 접촉' 앞두고 선박 나포한 뒤

"외교적 해결에 공감한다"는 입장 밝혀

'韓 동결자금' 백신 구매 전용 관련해

'적극적 역할' 주문할 거란 관측

이란 혁명수비대가 4일(현지시각) 호르무즈 해협에서 한국 국적 선박인 한국케미호를 나포하는 영상 ⓒAP/뉴시스

이란 혁명수비대가 4일(현지시각) 호르무즈 해협에서 한국 국적 선박인 한국케미호를 나포하는 영상 ⓒAP/뉴시스

이란 혁명수비대가 호르무즈 해협에서 한국 선박을 나포한 지 하루가 지났지만, 사건 경위 및 후속 조치에 대한 의문은 가시지 않고 있다.

이란이 한국과 '고위급 접촉'을 목전에 두고 선박을 나포한 만큼 '숨겨진 의도'를 파악할 필요가 있다는 지적이다.

5일 외교부 당국자는 이번 나포 사건과 관련해 "이란 해양청에서 우리 선박이 해양오염 활동을 여러 번 한 것으로 듣고 고소를 진행했다"며 "사법절차가 개시됐다고 한다. 이와 관련해 양국 외교부는 외교적으로 해결하자는데 공감한 상황"이라고 말했다.

하지만 앞서 해당 선박이 소속된 '디엠쉽핑(DM shipping)' 측은 나포 지점이 이란 영해가 아닌 공해상이라고 밝힌 바 있다. 해양오염 가능성에 대해서도 일관되게 부인하고 있다.

외교부 역시 이란 측에 해양오염 증거 등 관련 자료 제출을 요구했지만 "아직 준비가 안 됐다"는 답변만 받았다고 한다.

현재 이란 측은 외교채널을 통해 억류 선원들이 "안전하다"고 밝히면서도 사법 절차를 따를 수밖에 없다는 입장을 고수하고 있는 것으로 전해진다.

이란, 동결 자금 코백스 송금 과정서

'트럼프 리스크' 불거질까 우려

이란 혁명수비대에 나포된 한국 선박 '한국케미호' ⓒ타스님뉴스/AP/뉴시스

이란 혁명수비대에 나포된 한국 선박 '한국케미호' ⓒ타스님뉴스/AP/뉴시스

이란은 헬기까지 동원해 선박을 나포했지만 '기술적인 문제'라며 애써 의미를 '축소'하고 있다.

하지만 양국이 오는 10일 최종건 외교부 제1차관의 이란 방문 일정을 사실상 확정한 상황에서 이란 측이 기술적 문제에 불과한 나포 사건의 '외교적 해결'에 공감한 것은 다분히 '의도적'이라는 평가다.

외교부 당국자는 "이란 정부가 '코백스 퍼실리티(COVAX facility)'를 통해 코로나19 백신을 확보하려고 했다"며 "이를 위한 대금을 한국 원화 자금으로 납부하는 것을 놓고 미국 재무부와 저희가 다방면의 협의를 해왔다"고 말했다. 한국·미국·이란 등 3개국이 한국은행과 한국 시중은행에 묶여있는 약 7조원 규모의 이란산 원유 대금 일부를 백신 구매용으로 전용하는 방안을 논의해왔다는 뜻이다.

코백스 퍼실리티는 코로나19 백신을 공동구매하고 배분하는 프로젝트로 세계보건기구(WHO)가 주도하고 있다. 프로젝트 참여국은 선입금을 지불할 경우 개발 완료된 백신 공급을 보장받을 수 있다.

외교부 당국자는 동결 자금을 백신 구매에 활용하는 방안에 대해 "미국 재무부로부터 특별승인을 받아 코백스 퍼실리티에 대금을 지불하려고 했다"면서도 이란 측이 '트럼프 리스크'를 우려하고 있다고 밝혔다.

한국에 '원화'로 묶여 있는 자금을 코백스 퍼실리티에 입금하려면 '달러' 환전이 불가피하다. 이는 송금 과정에서 미국 은행을 거쳐야 한다는 뜻이기도 하다. 이란 측은 대이란 압박에 적극적인 트럼프 행정부가 미국 은행을 경유하는 과정에서 갑자기 송금을 막거나 해당 자금을 동결시킬 수 있다고 보고 최종결정을 주저하는 것으로 알려졌다.

결국 최 차관의 이란 방문을 앞두고 선박을 나포한 것은 관련 문제에 있어 한국이 좀 더 적극적으로 나서주길 바라는 '압박'일 수 있다는 관측이다.

실제로 알리 라비에이 이란 정부 대변인은 이날 온라인 기자회견에서 한국 선박 나포가 '인질극'에 해당한다는 비판에 대해 "70억 달러(약 7조6000억원)의 이란 자금을 인질로 잡고 있는 건 한국"이라고 맞받았다.

외교부 당국자는 선박 나포 배경을 예단하지 않겠다면서도 "여러 사정을 감안해 파악하고 있는 단계다. 모든 가능성을 열어두고 있다"고 말했다.

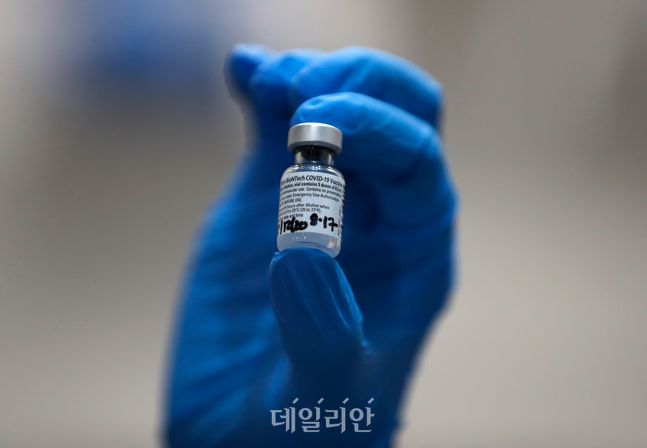

스코틀랜드의 한 병원에서 간호사가 화이자 코로나 19 백신을 손에 들고 있다(자료사진). ⓒAP/뉴시스

스코틀랜드의 한 병원에서 간호사가 화이자 코로나 19 백신을 손에 들고 있다(자료사진). ⓒAP/뉴시스

바이든 행정부 향한 '우회 메시지'

"韓, 중립적 희생자…美 동맹 찔러보기"

외신들은 이번 나포 사건이 바이든 행정부 출범을 앞두고 벌어졌다는 데 주목하는 분위기다.

제재와 코로나19 여파로 경제적 어려움에 직면한 이란이 '한국 동결 자금'에 대한 바이든 행정부의 '유연성'을 촉구하는 차원에서 애먼 한국 선박을 나포했을 수 있다는 관측이다.

미국 CNN방송은 미국과 이란이 대치하는 가운데 한국이 '중립적 희생자'가 됐다며 "미국의 동맹에 충분히 (이란의) 메시지가 전달됐고, 모든 사안은 연결된 것"이라고 전했다.

이란과 미국을 중재해온 유럽연합(EU)의 한 외교관은 "이란이 가장 원치 않은 것은 트럼프 행정부의 과잉 반응을 불러일으키는 것"이라며 "이란은 미국의 가장 가까운 동맹국 하나를 찔러보고 있다"고 말했다.

조 바이든 미국 대통령 당선인(자료사진) ⓒAP/뉴시스

조 바이든 미국 대통령 당선인(자료사진) ⓒAP/뉴시스