세월호 참사, 잊지 않으려면 필요한 것들이 있다

<김헌식의 문화 꼬기>집단외상후증후군에는 이유가 있다

안 앙설렝 슈창베르제와 에블린 비손 죄프루아의 '차마 울지 못한 당신을 위하여' 는 주로 애도를 통해 사랑하는 사람과의 이별을 극복하고 나아가 상처를 치유하는 방법을 적고 있다. 박완서의 소설 '한 말씀 하소서'는 갑자기 아들을 잃은 어미의 입장에서 고통을 극복하고 감내하는 과정을 일기를 통해 생생히 전달하고 있다. 세월호 참사를 맞아 이런 개인적인 상처 치유만이 아니라 대한민국 전체의 치유가 필요한 상황이 되었다.

세뤌호 참사로 대한민국은 집단외상후증후군 상태에 있기 때문이다. 유례없는 참사의 규모와 구조 기간의 장기화로 더욱 상처가 깊어젔다. 우리나라 사람들은 정이 많고 타인의 일을 자신의 일로 간주하는 공동체정서가 다분하기 때문에 다른 나라보다 더 강하게 나타나고 있다. 특히 소셜네트워크의 집중성은 이를 더욱 심화하고 있다. 울분과 분노, 무기력증 그리고 자학적인 심리적 증후군을 보이고 있다. 특히 미디어의 연일 보도로 이를 더 심화 시킨다는 쪽과 그렇지 않다는 쪽이 주장을 달리 하기도 했다.

특히 어린이들이 장시간 세월호 관련 보도를 접할 경우, 불안과 공포감, 사회 기피증이 발생할 수 있기 때문에 주의가 필요하다는 지적이 있다. 이미 정신적 외상을 입었기 때문에 이에 대한 치유가 필요하다. 특히 기성세대, 어른들에 대한 불신의 골이 깊어질 수도 있다. 물론 그것은 어른과 아이의 문제로 단정해 접근할 수 없는 점이 내재되어 있다. 외상에서 벗어 나고 치유하는 것은 비단 어린이나 청소년에게만 해당하는 것은 아니다.

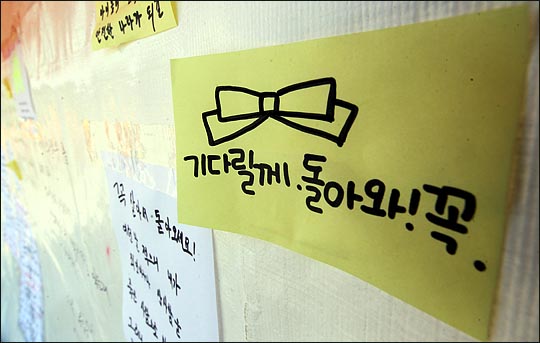

이런 사회적 집단 외상에서 벗어나려는 노력들이 일어나고 있다. 이러한 점은 한편으로 우리 사회에 희망이 더 많다는 점을 느끼게 한다. 대표적으로 인터넷 디지털 공간 특히 SNS를 중심으로 일어나고 있는 노란리본 달기 캠페인이 이에 해당한다. 끝까지 희망의 놓치 않으려는 점, 이는 절망과 무기력에서 벗어나려는 집단 성찰과 힐링 의지의 발현이다.

또한 뮤지션들의 헌정곡도 긍정적이다. 작곡가 김형석의 '레스트 인 피스'(Rest in Peace), 윤일상의 '부디', 윤한도의 '희망' 등 뮤지션들이 인터넷에 헌정곡을 올리고 있으며, 많은 방송 매체들이 상처를 어루만질 수 있는 노래들 즉 변진섭의 '우리의 사랑이 필요한 거죠', 신승훈의 '아이 빌리브', 바비킴의 '소나무야', 김윤아의 '고잉 홈(Going Home)', 이선희 '인연'등을 내보내고 있다. 이렇게 음악을 통해 사회적 상처를 치유하는 방식이 있고, 서양에서는 레퀴엠 즉 진혼곡이 참사현장이나 당사자들에게 헌정되기도 했다. 근래에는 1960년, 펜데레츠키의 '히로시마 희생자를 위한 애가', 그룹 '비지스(Bee Gees)'의 베리깁이 만든 '타이타닉 레퀴엠' 앨튼 존의 다이애나 황태자비 추모곡 '바람 속 촛불(candle in the wind)'등이 있다.

9.11테러 이후 할리우드는 여러 영화를 통해 사회적 치유를 모색하기도 했다. '월드 트레이드 센터'(2006)는 건물더미에 깔린 두 주인공이 힘겨운 상황 속에서 서로 의지하고 상처를 어루만지며 지켜주는 고귀한 희생 정신과 휴머니즘을 강조했다. 결국 인간이 중요하고, 난관을 어떻게 극복하고 의지하는지 보여주었다. '플라이트 93'(2007)는 위기 상황 속에서도 미국 시민들의 의로운 행동과 희생자에 대한 추모를 묘사했다. '레인 오버 미'는 9·11이 미국인들에게 얼마나 큰 상처를 남겼는지 잘 보여주고 있다. 이후에 세월호에 관한 영화와 다큐 그리고 영상작품들이 다양하게 제작되어야 한다. 이를 통해 진실을 드러내는 것만이 아니라 사회적 힐링을 가능할수 있도록 해야 한다.

9.1테러 당시 무엇보다 공익광고가 사회적 치유를 위해 큰 역할을 하기도 했다. 많은 매체들이 영상과 지면을 자발적으로 1억 달러 상당분을 무료로 할애하여 이런 공익광고가 가능했다. 이때 공익광고는 미국인의 자부심을 부각하고자 했다. “아이엠 언 어메리칸(I am an American. 나는 미국인입니다)”가 대표적인데, 모든 것을 초월하여 하나되는 미국인을 강조했다. 어떤 상처와 고통에도 굳건히 견디어 나가겠다는 국가적 신념을 담아내고 있었다. 이러한 점은 세월호 참사에서도 필요하다.

또한 추모와 애도의 공간은 힐링과 각성의 공간이 된다. 타이타닉 사고 해역에서 서북방 800Km에 위치한 캐나다의 핼리팩스는 150구의 타이타닉 희생자 시신이 묻혀 있는 곳으로 추모 100주년 공원이 조성되어 있다. 제2차 세계대전 당시 독일인들은 수만 명에 달하는 국민이 선박침몰로 희생을 당했다. 대부분 어린이와 여성이었다. 참사와 희생의 역사 때문인지 독일은 참사나 재난의 현장에 추모비나 추모공원을 항상 조성하는 사회문화적 전통을 가지고 있다. 그 참사의 희생자들을 영원히 잊지 말자는 각오와 의지의 표현이며 그것은 살아남은 이들의 죄책감을 덜고 상처를 치유하는 역할도 한다.

유럽 등에서는 다크투어리즘(Dark Tourism)이 있어왔다. 다크투어리즘이 재난이나 역사적 참사의 현장을 투어하는 방식을 통해 희생자를 잊지않고 교훈을 항상 일깨우려는 목적을 내포하고 있다. 이는 여행이 자연풍광구경이나 재미와 유희라는 인식에서 벗어나는 개념이다. 아우슈비츠 수용소, 캄보디아의 킬링필드, 9·11테러 그라운드제로, 체르노빌 등이 대표적이다. 특히 쌍둥이 빌딩이 있던 9.11테러 현장에는 희생자의 이름을 새겨진 돌담 기념물이 있다.

우리나라에서는 제주도의 수백 곳을 현대사 다크투어리즘 공간으로 조성하고 있다. 대구지하철참사가 있었던 대구 중앙로역에는 통곡의 벽이 있고, 30m에 당시의 현장을 재현해 놓았다. 추모객들이 적은 메시지가 빼곡하다. 대구지하철참사로 생긴 대구시민안전테마파크도 다크투어리즘 공간으로 조성해 해마다 십수만명이 다녀가고 있다. 생활속의 안전이 얼마나 중요한지를 함께 일깨우고 있다.

이번 진도 참사가 일어난 인근 병풍도에 세월호에 관한 추모공원이나 기록비를 마련하여 희생자들의 넋을 위로하는 조치들이 필요하다. 해상에 그러한 상징물을 만들 수 있다면 더욱 좋을 것이다. 그것이 사회적 통합과 집단 치유를 위한 조치중 하나가 될 지 모르겠다. 지속적으로 다크투어리즘의 공간으로 활성화하여 희생자들을 잊지않고, 남은 상처를 치유해야 한다. 물론 그 속에서 언제나 우리의 경각심을 일깨우는 상징적 실체적인 공간이 되어야 한다. 장기적으로 다른 나라처럼 지루하고 상업화된 공간으로 변질되는 것을 최소화해야 한다.

중국은 스촨성 지진을 통해 물질만능주의를 정서적으로 정화했고, 하나된 중국인 의식을 강화했으며 대외적으로 지진 극복의 과정을 통해서 중국에 관한 좋은 이미지를 만들었다. 세월호 참사를 통해 우리는 더 늦기 전에 더 좋은 나라와 공동체를 구축해 나가는 기회로 삼아야 한다.

글/김헌식 문화평론가

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

세월호 참사로 온 국민이 집단 트라우마에 빠져있는 지금, 그것을 벗어나려는 노력도 필요하지만 잊지 않기 위한 문화적 조치도 필요하다. ⓒ데일리안 박항구 기자

세월호 참사로 온 국민이 집단 트라우마에 빠져있는 지금, 그것을 벗어나려는 노력도 필요하지만 잊지 않기 위한 문화적 조치도 필요하다. ⓒ데일리안 박항구 기자