'살인·방화' 돈이 뭐길래...이젠 발뻗고 못잔다

기존 보험사 간 정보 공유 차원 넘어 통합 FDS 시스템 구축

FDS, 데이터 많을수록 보험사기 걸러내는 정확도 더 높아져

지난 2005년 자신의 부인과 장모를 방화로 살인하고 5억원의 보험금을 타낸 이후 7명의 여성을 납치·살해한 '강호순 사건'과 같은 범죄를 앞으로 보험사기방지시스템(FDS)으로 잡아낼 수 있을 것으로 보인다. 정부가 내년 하반기까지 보험사 공동 FDS를 구성하기 때문이다.

24일 금융위원회와 보험업계에 따르면, 정부는 올해 안에 보험업계 공동 보험사기방지시스템(FDS) 구축계획을 마련하고 이르면 내년 상반기부터 본격적으로 시스템 구축에 들어간다.

금융위 관계자는 "과거 강호순 사건에서 보험사 간 정보 공유가 이뤄지지 않아 방화 살인과 같은 범죄를 입증하지 못했다"며 "지금도 협회나 보험개발원을 통해 정보가 집중되고 있더라도 한곳으로 일원화되지 않은 상황"이라고 말했다.

그는 이어 "앞으로 신설되는 신용정보집중기관에 보험사 통합 FDS를 구축해 정보를 모을 계획"이라고 설명했다.

현재 보험사마다 자사 고객을 대상으로 FDS를 운용하고 있다. FDS는 피보험자를 포함한 사고와 관련된 정보를 데이터화해 보험사기를 걸러내는 시스템을 말한다. 예컨대 음주운전 경력이 있거나 지나친 음주로 병원을 자주 오간 기록이 있다면 FDS는 이를 보상직원에게 객관화된 데이터로 보여준다.

또 FDS는 피보험자가 사고 이후 집이나 사고지역과 멀리 떨어진 병원에 입원했다면 의사와 연루된 보험사기 가능성이 높다고 점친다. 과거 병력부터 현재의 위치까지 객관화된 데이터로 보험사기 가능성을 수치화하는 것이다.

하지만 보험사 스스로 운용하는 것이기 때문에 활용할 수 있는 데이터가 많지 않다. 또 보험사기의 경우 한 보험사를 대상으로 하지 않고 다수의 보험에 가입한 채 저지르는 경우가 대다수다. 이 때문에 정부는 물론 업계 간 보험정보를 공유해야 한다는 공감대가 형성됐다.

물론 손해보험협회나 생명보험협회, 보험개발원을 통해 피보험자 관련 정보를 공유하고 있지만, 활용도가 떨어진다. 또 사고 발생과 동시에 자동으로 가동되는 FDS와 달리 일일이 조회해야 정보를 알 수 있는 식이다.

보험회사 관계자는 "현재 협회나 보험개발원을 통해 보험사는 피보험자가 다른 보험사에서 보험금을 받았는지 정도는 알 수 있다"면서도 "하지만 보험사기 의심 건에 대해서만 조회가 이뤄지다 보니 활용이 제한적"이라고 했다.

대형 보험사 보험사기전담조사팀(SIU) 관계자는 "보험사기로 의심되면 금융감독원을 포함한 다양한 관계기관과 자료를 공유하지만 FDS에 활용되지 않는 정보"라며 "만일 보험사 공동으로 FDS가 구축되면 다양한 정보를 토대로 보험사기를 걸러내는 건수나 정확도는 더 높아질 것"이라고 기대했다.

한편, 금융당국은 개인정보 보호를 위해 주민등록번호나 집 주소, 전화번호 등 민감한 정보는 가공하거나 가감한 채 통계분석 위주로 보험사 통합 FDS를 활용한다는 구상이다.

금융위 관계자는 "통합 FDS에서는 피보험자의 과거 보험계약이나 보험금 청구, 지급정보 등 특정 패턴을 분석할 수 있는 최소한의 정보만 다뤄질 것"이라며 "보험사가 1차 정보(raw data)에는 접근하지 못하게 하고 가공된 통계 분석 결과와 같은 2차 정보만 볼 수 있도록 할 계획"이라고 강조했다.

©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지

24일 금융위원회는 오는 2015년 하반기까지 보험업계 공동 보험사기방지시스템(FDS)를 신용정보집중기관에 구축한다고 밝혔다.

24일 금융위원회는 오는 2015년 하반기까지 보험업계 공동 보험사기방지시스템(FDS)를 신용정보집중기관에 구축한다고 밝혔다.

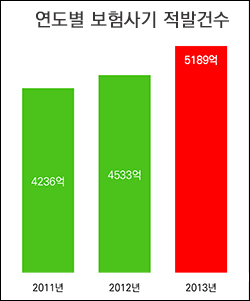

연도별 보험사기 적발건수(금융감독원 자료 재구성) ⓒ데일리안

연도별 보험사기 적발건수(금융감독원 자료 재구성) ⓒ데일리안